【2024年報酬改定で新設】口腔連携強化加算の算定要件と注意点を解説

「2024年の介護報酬改定で新設された口腔連携強化加算ってどんなもの?」「算定要件や注意点を知りたい」と考えている方もいるのではないでしょうか。

口腔連携強化加算は、口腔ケアに重点を置いて介護サービス利用者の口腔の健康を守り、全身の健康維持につなげるための重要な取り組みです。口腔連携強化加算の算定で介護現場と歯科医療機関の連携を強化し、もう一歩踏み込んだ質の高い口腔ケアを提供できる体制づくりを目指せます。

この記事では、口腔連携強化加算の目的や算定要件、該当事業者の具体的な対応について詳しく解説します。算定する際の注意点にも触れてわかりやすく説明しているので、口腔連携強化加算について詳しくない方も安心してご覧ください。

記事を読んで、口腔連携強化加算についてしっかりと理解し、算定する準備を整えましょう。

目次[非表示]

- 1.1章:口腔連携強化加算とは【2024年(令和6年度)改定対応】

- 1.1.1-1:口腔連携強化加算の概要・目的

- 1.1.1.1-1-1:口腔連携強化加算とは?

- 1.1.2.1-1-2:口腔連携強化加算が新設された目的

- 1.1.3.1-1-3:口腔ケアが進んでいない現状

- 1.2.1-2:口腔連携強化加算を算定できる事業者

- 1.3.1-3:算定できる単位数

- 2.2章:口腔連携強化加算の算定要件

- 3.3章:口腔連携強化加算で事業者に求められる対応

- 3.1.3-1:利用者への口腔機能評価の実施

- 3.2.3-2:歯科医療機関との連携

- 4.4章:口腔連携強化加算を算定するときの3つの注意点

- 5.5章:誤嚥性肺炎と口腔ケアの重要性

- 5.1.5-1:誤嚥性肺炎とは

- 5.2.5-2:誤嚥性肺炎が及ぼす影響

- 5.3.5-3:誤嚥性肺炎の予防には口腔ケアが不可欠

- 6.まとめ:口腔連携強化加算(2024年改定対応)を活用し口腔ケア体制を作ろう

1章:口腔連携強化加算とは【2024年(令和6年度)改定対応】

この章では、2024年度の介護報酬改定において新設された口腔連携強化加算について詳しく解説します。

具体的に解説する内容は以下のとおりです。

- 口腔連携強化加算の概要・目的

- 口腔連携強化加算を算定できる事業者

- 算定できる単位数

それぞれ説明します。

1-1:口腔連携強化加算の概要・目的

2024年に新設された口腔連携強化加算は、介護サービスと歯科医療の連携を深め、高齢者がより質の高い口腔ケアを受けられるようにする取り組みです。

まずは、この口腔連携強化加算の基本的な概要・目的と口腔ケアの現状について分かりやすく解説します。

1-1-1:口腔連携強化加算とは?

口腔連携強化加算とは、介護事業者の歯科医療機関などとの連携や、高齢者の口腔機能の維持・向上への取り組みを評価するための加算です。

加算を算定する場合の具体的な流れは以下のとおりです。

- 介護職員などが利用者の口腔内の衛生状態や口腔機能を定期的に評価する

- 連携する歯科医師や歯科衛生士に情報を提供する

- 介護事業所は歯科専門職からの助言や指導を受けて日々のケアに活かす

以上の流れを継続的におこなうことで、介護事業所における口腔ケアへの意識向上と、歯科医療とのスムーズな連携体制の構築が期待されています。

1-1-2:口腔連携強化加算が新設された目的

口腔連携強化加算が新設された背景には、高齢者の口腔管理に重点を置き、歯科的アプローチを強めていく目的があります。

令和5年に厚生労働省が社会保障審議会で示した資料によると、施設・在宅を含むすべての要介護高齢者で、歯科治療を必要とする方のうち、過去1年以内に実際に歯科医療を受けた人は2.4%でした。

歯科治療や口腔管理が必要な高齢者を早期に専門職につなぎ、適切な治療に結び付ける必要があります。

施設サービスにおいては、これまで口腔衛生管理加算などの口腔管理に関する介護報酬があり、歯科専門職の介入が評価されてきました。しかし、訪問・短期入所などの居宅サービスでは、利用者を把握するスクリーニングや歯科連携の介護報酬上での評価がありませんでした。そのため、多くの在宅高齢者の口腔問題は見逃され、課題として残されていたのです。

そこで、口腔連携強化加算を新設することで、在宅高齢者の口腔問題を定期的にスクリーニングし、歯科との連携によって適切な口腔ケアを受けられる環境が整えられました。

1-1-3:口腔ケアが進んでいない現状

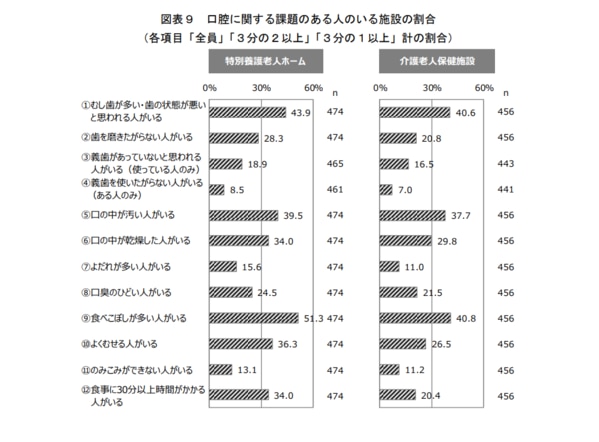

厚生労働省が令和2年におこなった調査からも、介護現場における口腔ケアが十分に行き届いていない現状がわかります。

特別養護老人ホームと介護老人保健施設それぞれで、「口腔に関する課題のある人のいる施設の割合」をまとめた表は以下のとおりです。

この表では「全員」「3分の2以上」「3分の1以上」を合わせた「3分の1以上」の割合を項目別にまとめています。

引用:令和元年度委託事業「う蝕対策等歯科口腔保健の推進に係る調査等一式」|厚生労働省

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設ともに上位3位の項目が「食べこぼしが多い人がいる」「むし歯が多い・歯の状態が悪いと思われる人がいる」「口の中が汚い人がいる」という結果でした。この結果からも、施設入居者が口腔機能の低下や口腔内の清掃不良などの問題を抱えていることがわかります。

さらに問題なのは、介護職員が日々の多忙な業務により口腔ケアを優先しづらくなっている点です。これは施設の介護職員だけではなく、在宅の介護者においても同様の状況が考えられます。利用者に歯科受診が必要な状態であっても、本人や家族の意向、あるいは介護者や職員の歯科医療機関との連携不足から、適切な歯科治療につながっていないのが現状です。

そのため、介護現場と歯科医療が連携し、利用者の口腔状態を継続的に管理する必要があります。

1-2:口腔連携強化加算を算定できる事業者

2024年度改定で新設された口腔連携強化加算を算定できる事業者は、以下の6つです。

- 訪問介護

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 短期入所生活介護(ショートステイ)

- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

口腔連携強化加算は、利用者の居宅での生活を支えるサービスや、短期的な入所サービスを提供する事業者が算定対象です。利用者の日々の生活で密接に関わり、口腔状態の変化に気づきやすいため、歯科医療機関との連携役として期待されています。

1-3:算定できる単位数

口腔連携強化加算を算定した場合に得られる単位数は、利用者1人につき月1回、50単位です。

例えば、対象となる利用者が20人いる場合には、月あたり1,000単位(50単位×20人)の加算収入となります。

口腔連携強化加算は介護事業者の評価と情報提供、歯科医療機関との連携を継続しておこなうことで成果を出すものです。適切な対応を続けると、口腔ケア体制の強化とともに一定の収入が見込めます。

2章:口腔連携強化加算の算定要件

口腔連携強化加算を算定するためには、3つの算定要件を満たす必要があります。

1つ目は、口腔状態の評価を利用者の同意を得て歯科医療機関およびケアマネジャーに結果を提供していることです。

2つ目は、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士への相談に対する体制を確保し、文書にて取り決めしていることです。その場合、連携先は「歯科点数表区分番号C000」に記載の歯科訪問診療科の算定実績がある歯科医師・歯科衛生士である必要があります。

3つ目は、以下の3つの項目に該当しないことです。

- 他の事業所が同一利用者に対して口腔・栄養スクリーニング加算を算定している

- 指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師・歯科衛生士のおこなう居宅療養管理指導費を算定している

- 他の事業所が同一利用者に対して口腔連携強化加算を算定している

算定を検討している場合、算定要件を満たしているか確認し、必要な準備を進めましょう。

参考:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(p739)|厚生労働省

3章:口腔連携強化加算で事業者に求められる対応

口腔連携強化加算を算定している事業所に求められる主な対応は以下の2つです。

- 利用者への口腔機能評価の実施

- 歯科医療機関との連携

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1:利用者への口腔機能評価の実施

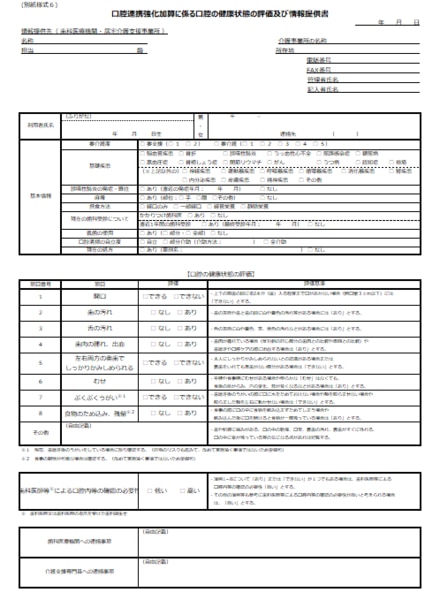

まず、事業所の職員が利用者の口腔機能や口腔衛生状態を定期的に評価することが必要です。この評価は、歯科医療機関との連携だけではなく、適切なケア計画を立てる上でも重要な情報となります。

利用者の基礎疾患などの基本情報はもちろん、身体状態も含めた口腔機能の細かなチェックが求められます。厚生労働省がすすめる情報提供書の様式は以下のとおりです。

引用:口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書|厚生労働省

この情報提供書における評価項目について、以下の表にまとめました。

口腔衛生状態の評価 |

口腔機能の評価 |

|---|---|

歯の汚れの有無 |

開口の状態 |

上記項目について、介護職員などが利用者を観察したり、簡単な質問をしたりして評価します。また、自由記載欄には、歯や口腔内について気になる点を利用者の訴えも考慮しながら記入できます。

評価において「あり」または「できない」が1つでもある場合には、歯科医師等による確認の必要性が高いと判断し、情報提供や連携を検討しましょう。

結果は書面にて保存し、利用者本人や家族への状況説明の際に利用するのも効果的です。

3-2:歯科医療機関との連携

口腔連携強化加算の算定において、歯科医療機関との連携は必須です。双方のコミュニケーションを通じて、利用者に最適な口腔ケアを提供できる体制を築くことが求められます。

まずは連携できる歯科医療機関を探すことから始めましょう。

歯科医療機関を探す方法の主な例は、以下の3つです。

- 利用者本人のかかりつけ歯科医に問い合わせる

- 地域の歯科医師会に相談する

- 地域包括支援センターやケアマネジャーから情報を得る

連携先が見つかったら、口腔連携強化加算の趣旨を説明し、協力体制について具体的に協議します。どのような情報をどのくらいの頻度で提供するのか、歯科専門職からの介護職員への助言や指導をどのような方法で受けるのかも明確にします。

協議の内容は口頭だけでなく文書で確認し、双方で保管しておきましょう。

お互いの役割や専門性を尊重して良好な関係を築くことで、歯科医療機関との連携をスムーズに進められ、質の高い口腔ケアの提供が期待できます。

4章:口腔連携強化加算を算定するときの3つの注意点

口腔連携強化加算を算定するときの注意点は、以下の3つです。

- 事前に都道府県知事に届け出る

- 連携先歯科医療機関との体制を確保する

- スタッフへの教育や研修で評価の質を高める

それぞれ説明します。

4-1:事前に都道府県知事に届け出る

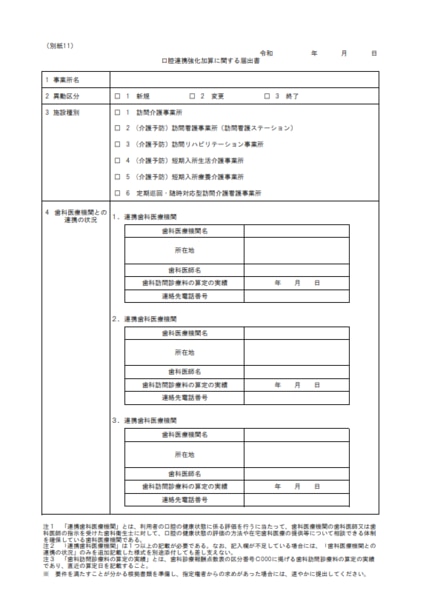

1つ目は、加算の算定について事前に管轄の都道府県知事に届け出ておくことです。

原則として加算を算定する前月の15日までに、定められた様式を用いて届け出ましょう。届出書類には、事業所の基本情報に加えて、連携する歯科医療機関の所在地や、該当する歯科医療機関における歯科訪問診療科の算定実績年月日などを記載します。

口腔連携強化加算に関する届出書の書式の例は以下のとおりです。

手続きに漏れがないよう、余裕をもって準備を進めましょう。

4-2:連携先歯科医療機関との体制を確保する

2つ目は、連携する歯科医療機関との間で協力体制を確保しておくことです。

歯科訪問診療の実績がある歯科医師や歯科衛生士に相談できる体制を整え、その協力内容について文書で取り決めておく必要があります。

この文書に決められた書式はありませんが、老年歯科医学会にて書式例を公開しているため、必要であれば活用するとよいでしょう。書式例は以下のとおりです。

文書内に情報提供の方法や頻度、歯科医師からの助言・指導の受け方などを具体的に明記します。連携体制が名ばかりにならないよう、定期的な情報交換の機会を設けるのも効果的です。

また、歯科医療機関への情報提供の際には、個人情報保護の観点からも事前に利用者本人またはその家族から必ず同意を得てからおこないましょう。

4-3:スタッフへの教育や研修で評価の質を高める

3つ目は、スタッフへの教育や研修で評価の質を高めることです。

評価の質を高めるために、スタッフへの継続的な教育や研修を定期的におこないましょう。

例えば、以下のような方法が有効です。

- 事業所内で定期的に勉強会を開催する

- 外部の専門研修に従業員を派遣する

- 連携先の歯科医師や歯科衛生士に講師を依頼する

研修では、評価方法に加えて基本的な口腔ケアの技術やトラブルの早期発見のポイントも含めると、スタッフの口腔ケアに対する意識やモチベーション向上につながります。また、歯科医療機関へ提供する情報の質も向上し、適切なタイミングでの歯科的介入がしやすくなるでしょう。

5章:誤嚥性肺炎と口腔ケアの重要性

口腔連携強化加算が新設された背景には、高齢者の健康維持と口腔ケアの深い関わりが認知されてきたことが挙げられます。特に、高齢者にとって命に関わる可能性もある「誤嚥性肺炎」の予防において、口腔ケアは重要な役割があります。

この章でお伝えしたいことは、以下の3つです。

- 誤嚥性肺炎とは

- 誤嚥性肺炎が及ぼす影響

- 誤嚥性肺炎の予防には口腔ケアが不可欠

それぞれ解説します。

5-1:誤嚥性肺炎とは

誤嚥性肺炎とは、食べ物や飲み物、あるいは唾液や胃液などが、誤って気管や肺に入ってしまうこと(誤嚥)が原因で起こる肺炎のことです。

通常、飲食物は食道を通って胃に送られますが、加齢や脳血管疾患後遺症、パーキンソン病などの病気によって飲み込む機能(嚥下機能)が低下すると、気管の方へ入りやすくなります。気管に入った異物に含まれる細菌が肺の中で増殖し、炎症を引き起こしてしまうのです。

特に、睡眠中に唾液や口腔内の細菌が少量ずつ気管に流れ込む「不顕性誤嚥(ふけんせいごえん)」は自覚症状がないまま肺炎が進行する場合もあり、注意が必要です。口腔内の衛生状態が悪く、細菌が多い状態で誤嚥すると、肺炎を発症するリスクはさらに高まります。

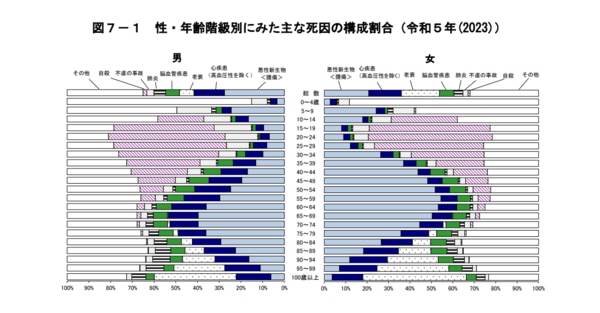

厚生労働省の2023年(令和5年)の人口動態統計によると、誤嚥性肺炎を含む肺炎は高齢者の死因の上位にも位置しています。性・年齢階級別にみた主な死因の構成割合の表は以下のとおりです。

引用:令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況|厚生労働省

男女ともに、年齢が上がるにつれて肺炎の割合が高くなっています。このことからも、誤嚥性肺炎の早期発見と適切な治療、そして何よりも予防の重要性がわかるでしょう。

5-2:誤嚥性肺炎が及ぼす影響

誤嚥性肺炎が利用者に及ぼす影響として、健康状態の急速な悪化が挙げられます。

肺炎は、特に体力の低下している高齢者は入院治療が必要となり、筋力低下や認知機能の悪化、重篤になると命に関わる場合もあります。

一方、介護事業所でも、利用者が入院すると介護サービスの提供が中断され、訪問系のサービスであれば利用キャンセル、施設系のサービスであればベッドの空床につながります。事業所の稼働率の低下に直結し、期間が長引けば、経営への影響が出てくるでしょう。

誤嚥性肺炎の予防に取り組むことは、利用者の安全と健康を守るだけではなく、事業所の安定的な運営を維持するためにも、重要な課題といえます。

5-3:誤嚥性肺炎の予防には口腔ケアが不可欠

誤嚥性肺炎を予防するために、日常的な口腔ケアは特に有効な方法です。

ケアにより口腔内が清潔であれば、誤嚥が起きても肺に侵入する細菌の量が少なくすみ、肺炎の発症リスクを低下させられます。

基本的な口腔ケアとしては、毎食後の歯磨きや義歯の清掃を丁寧におこなうことが重要です。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロス、粘膜清掃用のスポンジブラシや舌ブラシなどを活用し、歯垢や食べかすを除去します。

嚥下体操や発声練習を日常的におこなうことも、口腔機能を維持するために重要です。また、定期的な口腔ケアで口腔内の状態が悪いと判断された場合には歯科医療機関が介入することで、専門的な治療や指導に繋げられます。

毎日の地道な口腔ケアが、誤嚥性肺炎の予防につながります。

口腔ケアの具体的な方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

まとめ:口腔連携強化加算(2024年改定対応)を活用し口腔ケア体制を作ろう

2024年度(令和6年度)介護報酬改定で新設された口腔連携強化加算は、介護現場における口腔ケアの質の向上と、歯科医療との連携強化を後押しする重要な加算です。

口腔連携強化加算について深く理解し、適切で継続的な口腔ケアに取り組むことで、利用者の「食べる喜び」と健康を守る、より良いケア体制を築いていきましょう。

アサヒグループでは、介護現場で口腔ケアを学ぶ機会がない・評価が専門的で難しく定着させられない事業者様に向けて、口腔内評価アプリ「クチミル」をご紹介しています。

「クチミル」は、介護職員様がスマートフォンで口腔動画と簡単な問診情報を当社に送付いただくと、口腔内の豊富な知識をもった専門スタッフが評価するサービスです。今回ご紹介した口腔連携強化加算の算定要件に沿った評価基準となっており、「クチミル」をご利用いただくだけで加算の算定が可能です。

東京科学大学大学院(旧東京医科歯科大学大学院)の松尾浩一郎教授が監修しているサービスのため、安心してお申し込みいただけます。

資料請求とお問い合わせは無料です。ぜひ、以下よりお問い合わせください。

リリースキャンペーン実施中!

\ 初期導入費用が今だけ「0円」 /

お問い合わせ・資料請求

【参考資料】

フレイルおよび認知症と口腔健康の関係に焦点化した人生100年時代を見据えた歯科治療指針作成に関する研究|日本歯科医学会

社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回)参考資料5|厚生労働省