誤嚥性肺炎の予防に口腔ケアはなぜ必要?得られる効果や手順も解説

「誤嚥性肺炎の予防になぜ口腔ケアが必要なんだろう?」と考えている方もいるでしょう。

誤嚥性肺炎とは、本来は食道を通って胃に送られるべき食物などが、誤って気管に入り込んで起こる肺炎です。

特に高齢者においては、体力や抵抗力、嚥下機能が低下しやすいことに加えて、唾液の分泌量が減って口腔内が乾燥しやすく、細菌が繁殖しやすいリスクがあります。

そのため、肺炎は高齢者の死因において上位となっており、日々の支援を担当する介護・看護現場での誤嚥性肺炎の予防は重要な課題だといえるでしょう。

この記事では、誤嚥性肺炎の予防に口腔ケアが必要な理由と口腔ケアで得られる効果、誤嚥性肺炎の予防に効果的な口腔ケア手順について分かりやすく解説します。

記事を読んで、口腔ケアの重要性を再認識し、日々のケアの質向上と利用者の健康維持につなげていきましょう。

1章:誤嚥性肺炎の予防に口腔ケアはなぜ必要?

誤嚥性肺炎の予防に口腔ケアが必要な理由は、以下の2つです。

- 口腔内の細菌を減らせるから

- 口腔機能の維持や回復が期待できるから

それぞれ詳しく解説します。

口腔内の細菌を減らせるから

口腔ケアが誤嚥性肺炎予防に必要な理由の1つは、口腔内の細菌数を効果的に減らせるからです。

細菌数を減らす効果については、米山武義ら(2001)の研究結果によって明らかになっています。

この研究では、特別養護老人ホーム入居者を、以下のグループに分けました。

- 口腔ケア群(通常の口腔ケアに加え、歯科医師や歯科衛生士などの専門職が毎日口腔ケアをおこなう)

- 対照群(通常の口腔ケアのみをおこなう)

結果、5ヶ月後に口腔ケア群は対照群に比べて咽頭の総細菌数・連鎖球菌数が減少しました。口腔ケア群は3ヶ月経つと、急性呼吸器感染症の主な起因菌であるブドウ球菌についても減少が認められたのです。

口腔内の細菌が多い状態で誤嚥すると肺炎リスクが高まりますが、口腔ケアで細菌数を減らすと、たとえ誤嚥しても肺炎が起きる可能性を低く抑えられます。

この「細菌コントロール」こそ、口腔ケアが必要な最大の理由です。日々の丁寧な口腔ケアによって、高齢者を誤嚥性肺炎から守ることができます。

口腔機能の維持や回復が期待できるから

口腔ケアが誤嚥性肺炎予防に必要なもう1つの理由は、口腔機能の維持や回復が期待できるからです。

適切な口腔ケアをおこなうと、咀嚼・嚥下がスムーズになり、唾液分泌が促されます。唇や舌の筋力が向上し、唾液の自浄・抗菌作用が適切に働くと、誤嚥そのものが起こりにくくなります。

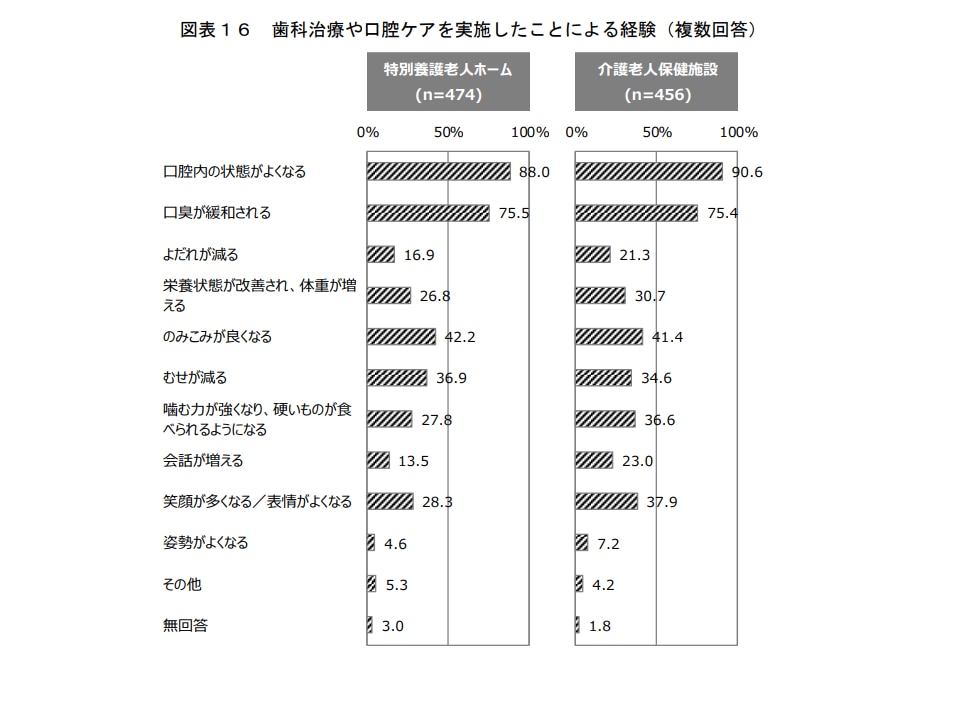

厚生労働省が令和2年におこなった調査において、特別養護老人ホームと介護老人保健施設それぞれで「歯科治療や口腔ケアを実施したことによる経験」をまとめたグラフは以下のとおりです。(複数回答)

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設ともに「口腔内の状態がよくなる」が最も多い回答です。また「のみこみがよくなる」「むせが減る」「嚙む力が強くなり、硬いものが食べられるようになる」といった「口腔機能の回復」についての項目も高い回答率になっています。

この調査の回答者は「介護士」「看護師」などさまざまな職種です。調査内において、日常的に利用者と接する介護職・看護職も口腔ケアの効果を感じていることがわかります。

人間に本来備わっている「食べる力」「守る力」を高めることも、口腔ケアの重要な役割なのです。

2章:口腔ケアで得られる3つの効果

誤嚥性肺炎予防に高い効果が期待できる口腔ケアで得られることはそれだけではありません。

利用者のQOL(生活の質)向上という観点から見ても、多くの効果が得られます。

口腔ケアで得られる主な効果は、以下の3つです。

- 口腔内の不快感を和らげる

- 全身に悪影響を及ぼすのを防ぐ

- 楽しく食べられるようになる

それぞれ説明します。

口腔内の不快感を和らげる

口腔ケアによって得られる効果の1つとして、口腔内の不快感を和らげることが挙げられます。

食べかすや歯垢(プラーク)によるネバつきや口臭、歯周病やむし歯による痛み、口腔内の乾燥など、高齢者にとって大きなストレスの原因はさまざまです。

丁寧なブラッシングや保湿などの適切な口腔ケアは不快な症状を軽減または解消できます。

お口の中が清潔になることで、気分転換や精神的な安定にもつながります。

全身に悪影響を及ぼすのを防ぐ

口腔ケアで得られる効果の2つ目は、全身への悪影響を防ぐことです。口腔ケアは、口腔内だけでなく全身の健康にも深く関わっています。

しっかり噛むことで脳への刺激となることに加えて、消化を助け、胃腸への負担が軽くなることもメリットの1つです。

適切な口腔ケアがおこなわれていない場合に起こりやすい口腔トラブルが「歯周病」です。

歯周病菌は血管を通じて全身に運ばれ、心臓血管疾患や脳卒中、糖尿病の悪化など様々な病気のリスクを高めるという研究結果も出ています。

さらに、認知症の発症や進行にも歯周病が関与している可能性があります。

全身への悪影響を防ぐためにも、適切な口腔ケアをおこないましょう。

楽しく食べられるようになる

適切な口腔ケアで得られる効果の3つ目は、食事をより楽しく食べられるようになることです。

口腔内が清潔になると味を感じやすくなるため、食欲が出てきます。

自分の好きなものをおいしく食べられるようになり、友達や家族、介護スタッフとの会話もはずみます。旬の食材を食べて、季節を感じる楽しみもできるでしょう。

さらに、義歯が調整されてむし歯の治療が行き届いた歯で噛めるため、食べるときの違和感や痛みも緩和されます。

口腔ケアで摂食・嚥下機能が向上すると、食事をより楽しめるようになるのです。

3章:誤嚥性肺炎の予防に効果的な口腔ケア手順

ここでは、誤嚥性肺炎の予防に効果的な口腔ケアの基本的な流れとコツを解説します。

口腔ケアの基本的な流れ

口腔ケアの基本的な流れを以下の表にまとめました。

手順 | 項目 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

① | 声かけをする | 安心感を与えられるよう、声をかけてから準備を始める。本人が可能であれば体位の変更や口の開閉などを依頼する。 |

② | 体位を整える | あごを適度に引き、誤嚥しにくい体位(座位や半座位)に整える。 |

③ | 口腔内を観察する | 歯や歯ぐきの状態を確認する。口内炎や出血など、口腔内の異常がないかも重要な観察ポイント。 |

④ | 口腔ケアを実施する | 最初にうがいで口腔内の汚れを出す。歯ブラシを使い分け、歯や歯の間、歯ぐき、舌、上あご・頬の内側などを丁寧に清掃する。義歯の清掃も毎食後におこなうのがよい。清掃後はうがいをして口腔内の汚れをすべて出す。 |

口腔ケアのタイミングは毎食後が理想です。

しかし、誤嚥性肺炎のリスクが高い方の場合・時間が限られる場合には、予防のために食前にケアをおこなうのも効果的です。食前ケアをおこなうと、食事中の誤嚥時に肺へ入る細菌量を減らせます。

口腔ケアを実施する前に、口腔内の状態を観察することも重要です。もしむし歯など歯科治療が必要な状態であったり、出血などの異常があったりした場合には、歯科専門職の介入につなげましょう。

義歯の清掃において、市販の入れ歯用洗浄剤はブラッシングの代わりにはなりません。使用する場合には、ブラッシングと併用し、ブラシでは落とせない汚れを除去する目的で使うのがおすすめです。

口腔ケアの具体的な方法については、以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

効果的に口腔ケアをおこなうコツは口腔評価とスクリーニング

効果的に口腔ケアをおこなうコツは、介護スタッフの口腔評価とスクリーニングにより、歯科専門職の介入が必要な利用者をリスク分けすることです。

今すぐに治療が必要な状態なのか、それとも日々の口腔ケアを続ければ問題ないのかという歯科治療のリスクは利用者によって異なります。

評価によりリスクのある利用者を振り分け、歯科との連携をどの程度おこなうのか判断することで、効果的・効率的な口腔ケアが可能です。

まずは特に歯科治療が必要な利用者に適切なケアをおこなうために、施設内での歯科検診を実施してリスクを把握しておくのもよいでしょう。

まとめ:誤嚥性肺炎の予防に口腔ケアが必要なのは口腔内のリスクを減らすから

誤嚥性肺炎の予防に口腔ケアが必要な理由は、以下の2つです。

- 口腔内の細菌を減らせるから

- 口腔機能の維持や回復が期待できるから

誤嚥性肺炎の予防において口腔ケアが重要視されるのは、誤嚥時に肺へ侵入する細菌量を減らし、肺炎発症リスクを減らすためです。

また、口腔機能を維持・向上させ、誤嚥自体を起こしにくくする効果も期待できます。

適切な口腔ケアは、利用者のQOL(生活の質)向上や全身疾患予防につながります。さらに、口腔評価やスクリーニングによって、ケアが必要な利用者に適切な治療が提供でき、さらに効果的な口腔ケアが可能です。

口腔ケアの重要性をスタッフ間で共有し、日々のケアに効果的に組み込んでいきましょう。

アサヒグループでは、介護現場で適切な口腔ケアを学ぶ機会がない・口腔評価が専門的で難しいと感じている事業者様に向けて、口腔内評価アプリ「クチミル」をご紹介しています。

「クチミル」は、職員様がスマートフォンで口腔動画と簡単な問診情報を当社に送付いただくだけで、口腔内の豊富な知識をもった専門スタッフによる評価ができるサービスです。

東京科学大学大学院(旧東京医科歯科大学大学院)の松尾浩一郎教授が監修しており、信頼できる情報をもとに作成しているため、安心してお申し込みいただけます。

資料請求とお問い合わせは無料です。ぜひ、以下よりお問い合わせください。

リリースキャンペーン実施中!

\ 初期導入費用が今だけ「0円」 /

お問い合わせ・資料請求

【参考文献】

米山武義 他(2001)「口腔ケアと誤嚥性肺炎予防」老年歯科医学

介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル|一般社団法人 日本老年歯科医学会