【介護現場向け】口腔ケアの具体的な手順・歯科連携の方法を徹底解説

介護現場での日々の口腔ケアはどのような手順でおこなえばいいの?

利用者の口腔状態がよくないが、どのタイミングで歯科介入を検討するべきなんだろう

具体的な歯科との連携方法を知りたい

そのように悩んでいる方もいるでしょう。

日々の口腔ケアの方法や歯科の介入を検討するタイミングなど、専門知識がないと難しく、どう対応するべきなのかわからない場合もありますよね。

もし利用者の口腔状態や食事の様子に変化が見られたら、歯科受診や連携を検討するサインが出ていると考えられます。歯科に情報提供し、治療や口腔ケアにつなげましょう。

歯科と連携を取りながら高齢者の口腔ケアを適切におこなうと、誤嚥性肺炎や口腔トラブル、全身への悪影響の予防につながります。

この記事では、介護現場で口腔ケアが重要な理由や連携できる歯科の探し方、具体的な口腔ケアの手順について分かりやすく解説します。

記事を読んで、歯科との連携方法や口腔ケアの手順について知り、質の高い口腔ケアを提供しましょう。

目次[非表示]

- 1.1章:なぜ介護現場で口腔ケアが重要なのか?

- 1.1.誤嚥性肺炎の予防につながるから

- 1.2.口腔トラブルと全身への悪影響を防ぐから

- 1.3.適切な栄養摂取ができるようになるから

- 1.4.円滑なコミュニケーションがとれるから

- 1.5.歯科による早期発見・早期対応ができるから

- 2.2章:介護現場の口腔ケアにおける歯科の役割と連携方法

- 2.1.訪問歯科(訪問歯科診療)とは?

- 2.2.訪問歯科の費用

- 2.3.歯科受診・連携を検討すべきサイン

- 2.4.連携できる訪問歯科を探す方法

- 2.5.訪問歯科への依頼方法と連携開始までの流れ

- 3.3章:介護現場における基本的な口腔ケアの手順

- 3.1.基本的な口腔ケアの手順

- 3.2.口腔ケアに必要な物品と選び方のポイント

- 3.3.口腔ケアを適切におこなうための注意点

- 4.4章:口腔ケアをすすめるための事業所としての取り組み

- 5.まとめ:介護現場での口腔ケアは歯科と連携しながら適切に行おう

1章:なぜ介護現場で口腔ケアが重要なのか?

介護現場で口腔ケアが重要な理由は以下の5つです。

- 誤嚥性肺炎の予防につながるから

- 口腔トラブルと全身への悪影響を防ぐから

- 適切な栄養摂取ができるようになるから

- 円滑なコミュニケーションがとれるから

- 歯科による早期発見・早期対応ができるから

それぞれ説明します。

誤嚥性肺炎の予防につながるから

口腔ケアが介護現場で重要視される最大の理由の1つは、誤嚥性肺炎の予防につながるからです。

誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液、口腔内の細菌が誤って気管に入り込むことで肺に炎症が起きる病気です。

特に高齢者は体力や抵抗力、嚥下能力が低下することに加え、唾液の分泌が減り、口腔内が乾燥しやすいという特徴があります。

口腔内が乾燥した状態では細菌が繁殖しやすく、その細菌を含んだ唾液などを誤嚥することで肺炎を発症するリスクが高くなるのです。

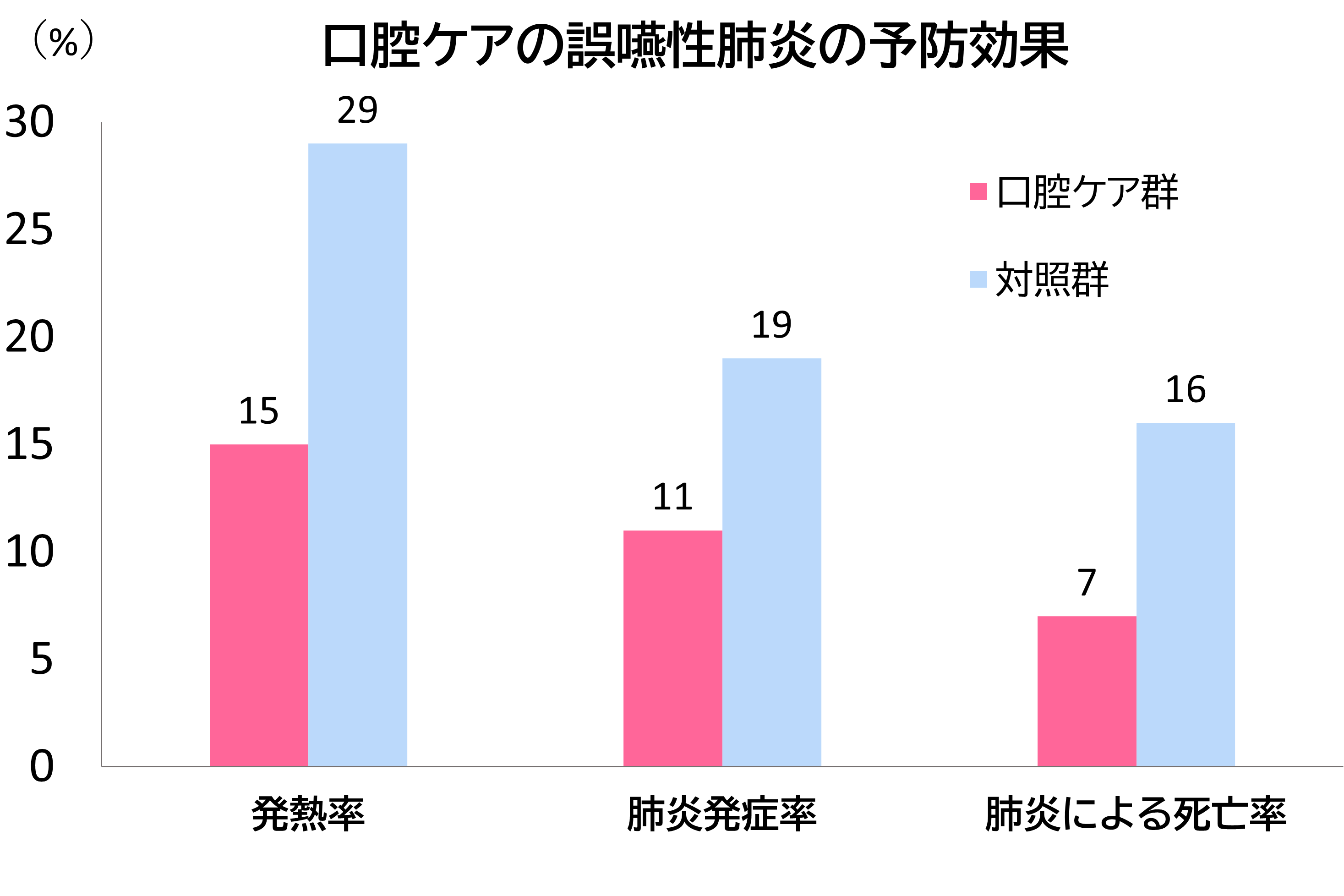

米山武義らの研究(2001)では、口腔ケアによって誤嚥性肺炎の発症率が低下することが明らかになっています。

研究において、特別養護老人ホーム入居者を対象に、以下のグループに分けて研究を行っています。

- 口腔ケア群(看護師や介護職による口腔ケア・歯科医師や歯科衛生士の週1回の口腔ケアをおこなう)

- 対照群(従来通りの口腔ケアをおこなう)

以下のグラフは、2年間における7日間以上・37.8度以上の「発熱率」や「肺炎発症率」「肺炎による死亡率」を示したものです。

出典:米山武義 他(2001)「口腔ケアと誤嚥性肺炎予防」老年歯科医学

出典:米山武義 他(2001)「口腔ケアと誤嚥性肺炎予防」老年歯科医学

看護師や介護職、歯科専門職による口腔ケアの継続により「口腔ケア群」では発熱率や肺炎発症率、肺炎による死亡率がいずれも「対照群」より大幅に下がっていることがわかります。

継続的な口腔ケアにより、口腔内細菌の数を効果的に減らし、誤嚥性肺炎の発生率を低下させることが期待できます。

口腔トラブルと全身への悪影響を防ぐから

介護現場で口腔ケアが重要なのは、むし歯や乾燥などの口腔トラブルに加え、全身の健康状態に及ぼす悪影響を防ぐからです。

たとえば、歯周病は歯ぐきの炎症や出血にとどまらず、歯周病菌が血流に乗って全身に広がり、糖尿病の悪化や心筋梗塞、脳梗塞などの心血管疾患のリスクを高めることが指摘されています。

このように、口腔内の問題は全身の健康と密接に関連しています。

適切な栄養摂取ができるようになるから

介護現場で口腔ケアが重要な理由として、適切な栄養摂取が可能になることも挙げられます。

歯周病が進行して歯が抜けたり、合わない入れ歯を使っていたりすると、違和感や痛みが増して食事を楽しめなくなるでしょう。

そのため、食欲がなくなって低栄養や脱水を引き起こし、体力や免疫力が低下するおそれがあります。

適切な口腔ケアによって歯や歯ぐきの健康を保ち「食べる喜び」を支えることで、利用者の適切な栄養摂取につながります。

円滑なコミュニケーションがとれるから

口腔ケアは、利用者が円滑にコミュニケーションをとるうえでも重要です。

口は食事だけでなく会話にも使われる重要な器官です。口臭があったり、歯が抜け落ちて発音がしにくくなったりすると、積極的なコミュニケーションをとりづらくなる可能性があります。

清潔な口腔環境を保ち、歯や舌の機能を維持できると、コミュニケーションが前向きになる効果が期待できます。

歯科による早期発見・早期対応ができるから

口腔ケアによって、歯科による口腔内の問題の早期発見と早期対応が期待できます。

ケアにおいては、口腔内の清掃に入る前に、口腔状態を観察・評価することが特に重要です。重症化する前にトラブルに気づきやすくなり、早期に歯科医師や歯科衛生士の対応にもつなげられます。

早期に問題を発見できると、比較的軽い治療で済むため、利用者の身体的・経済的負担の軽減にもつなげられます。

口腔ケアは、口腔内の健康を守り、重篤化を防ぐために必要です。

2章:介護現場の口腔ケアにおける歯科の役割と連携方法

利用者の口腔機能の維持・向上を図るためには、歯科医師や歯科衛生士といった歯科専門職との連携が欠かせません。

ここでは、訪問歯科の具体的なサービス内容から費用、連携を開始するまでの流れについて解説します。

訪問歯科(訪問歯科診療)とは?

訪問歯科とは、歯科医院への通院が難しい方々のために、歯科医師や歯科衛生士が自宅や介護施設などを直接訪問して歯科医療を提供するサービスです。

訪問歯科の診療内容は以下のとおりです。

- むし歯治療

- 義歯の作製・調整

- 専門的な口腔清掃・ブラッシング指導

- 口腔機能訓練

また、訪問歯科の対象者は、寝たきりの方や身体に障がいのある方、認知症の方など、歯科医師が通院困難と判断した利用者とされています。

利用者が寝泊りしている場所での診療が基本であり、デイサービスなどの通所施設では訪問歯科診療を受けられないため注意しましょう。

訪問歯科により、利用者は住み慣れた環境で治療やケアを受けられるメリットがあります。また、介護者にとっては移動が必要ない点や、専門的な治療・助言を得られる点で安心できるでしょう。

訪問歯科の費用

訪問歯科にかかる費用は、基本的に医療保険と介護保険の2つの保険制度が対象となります。

むし歯の治療や抜歯、入れ歯の作製・修理などの治療は、基本的に「自宅や施設から歯科までが半径16㎞圏内に位置していること」を条件として、医療保険が適用されます。

自己負担割合は年齢や所得に応じて1割から3割です。ただし、訪問歯科では、治療費に加え訪問診療費が加算される点に注意しましょう。

また、介護保険の要介護認定を受けている方の場合、口腔ケアに関する指導や相談には介護保険における「居宅療養管理指導費」などの費用がかかります。

このように、治療や指導の内容によっては2つの保険が同時に適用され、通院による受診よりも費用が高くなる可能性があります。

また、訪問歯科は患者に対して交通費や出張費を実費で請求できます。交通費請求のない歯科もあるため、交通費の支払の有無・支払方法などは事前に確認しておくとよいでしょう。

歯科受診・連携を検討すべきサイン

「どのタイミングで歯科受診や歯科との連携を検討すればいいの?」と思う方もいるでしょう。

歯科受診や歯科との連携を検討すべきタイミングは、利用者の口腔状態や食事の様子に変化が見られたときです。

具体的なサインの例としては、以下のとおりです。

- 食事中にむせることが増えた

- 食べこぼしが多くなった

- 口腔内に出血がある

- 義歯が合わず、噛むときに痛む

- 食事の量が減ってきた

- 歯や歯ぐきに痛みがある

- よだれが増えてきた

- 口臭が強くなった

このように、口腔機能や口腔トラブルなどのサインがある場合、嚥下機能の低下や歯周病の進行によって利用者のQOL(生活の質)が低下している可能性があります。

介護スタッフは日々の口腔ケア時に注意深く観察し、タイミングを見極めて早期に歯科へ繋げましょう。

連携できる訪問歯科を探す方法

歯科と連携するには、協力先を探す必要があります。

訪問歯科を探すための主な相談先は、以下の5つです。

- 利用者本人や家族

- 担当ケアマネジャー

- 地域包括支援センター

- 日本訪問歯科協会

- 自治体の高齢福祉担当課

利用者や家族、担当ケアマネジャーに確認し、かかりつけの歯科医に訪問診療に対応できるか聞いてみるのもよいでしょう。地域包括支援センターや自治体の高齢福祉担当課、訪問歯科協会も、地域内にある経験豊富な訪問歯科を紹介してくれます。

評判のよい訪問歯科は予約が取れない場合もあるため、協力先として2つの歯科に依頼し、どちらかをメインに決めておくのもオススメです。

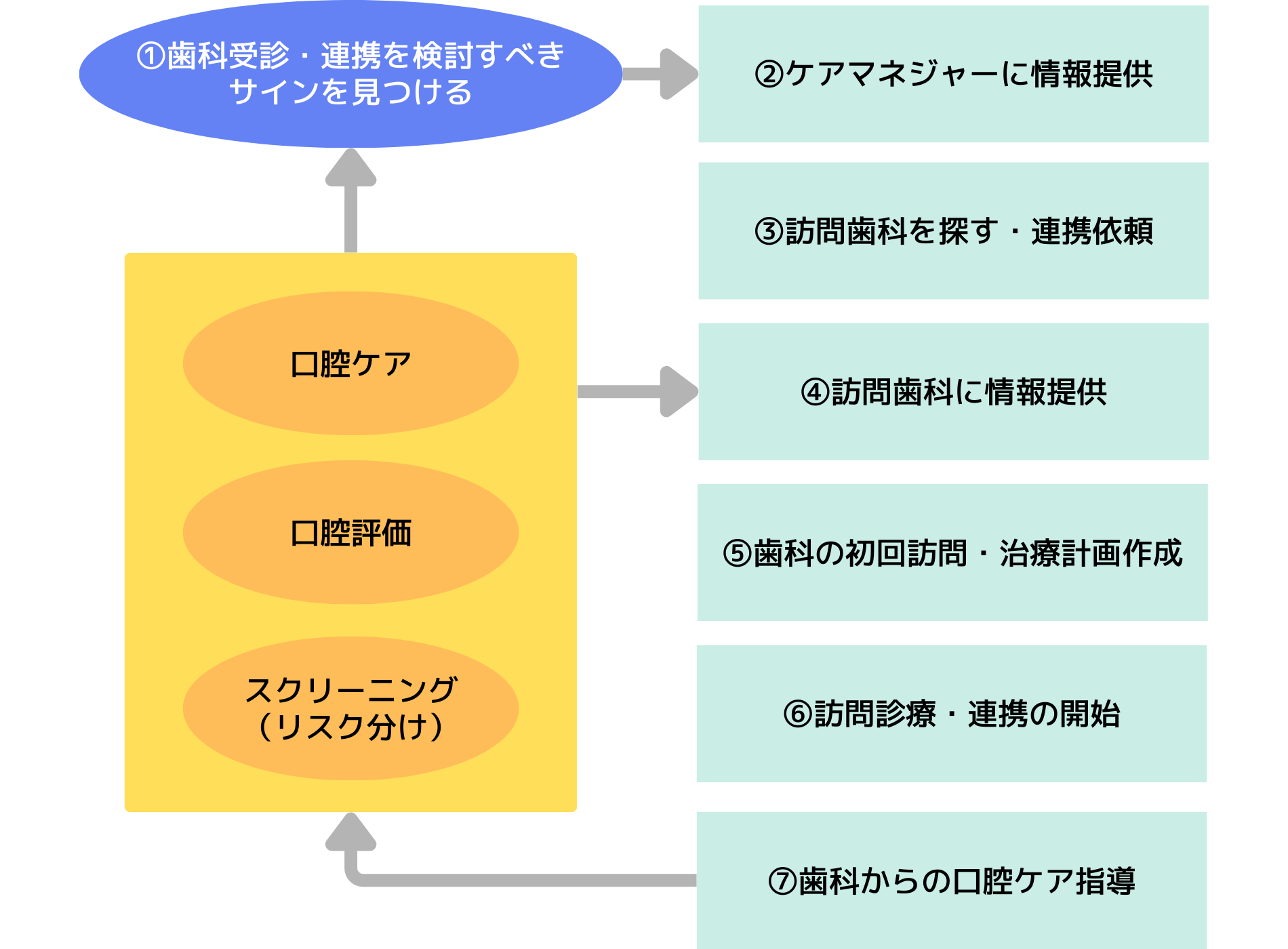

訪問歯科への依頼方法と連携開始までの流れ

訪問歯科への依頼者は、利用者が居宅サービスを受けていれば利用者本人や家族、ケアマネジャーが訪問歯科に電話やFAX、メールなどで依頼する流れが一般的です。

施設サービス利用の場合、施設職員が利用者や家族、ケアマネジャーからの希望を受けて、連携先の訪問歯科に依頼するケースもあります。

連絡を受けた訪問歯科から「診療申込書兼同意書」の提出を依頼されます。診療申込書兼同意書とは、利用者や家族が訪問歯科に提出する書類です。

主な記載項目は以下のとおりです。

- 利用者の基本情報

- 健康状態・持病の有無

- 保険の種類や番号

- かかりつけ医の情報

- 治療費用の支払方法

- ケアマネジャーの情報

規約や注意事項の同意書にもなっているため、利用者の署名・捺印をした後、訪問歯科の指定した方法で提出しましょう。

訪問歯科への依頼から連携開始までの流れは、以下の図のとおりです。居宅サービス利用・施設サービス利用どちらの場合でも、基本的には同じ流れをたどります。

歯科受診・連携を検討すべきサインを見つけたら、まずはケアマネジャーに情報を提供します。ケアマネジャーには、必要であれば訪問歯科へ情報提供をしたり、口腔ケアをケアプランへ組み込んだりする役割があります。

歯科の初回訪問時には、可能であれば介護スタッフも同席し、治療計画や口腔内の状態、日常的な口腔ケアの様子を歯科専門職と共有するのがオススメです。

訪問診療が開始しても口腔ケアや評価を定期的に実施し、歯科専門職との情報共有も忘れずにおこないましょう。歯科専門職による口腔ケア指導も依頼し、介護スタッフが質の高い口腔ケアを続けられるようにします。

3章:介護現場における基本的な口腔ケアの手順

誤嚥性肺炎の予防や口腔疾患の悪化防止、「食べる喜び」を支えるためには、正しい知識に基づいた手順で口腔ケアをおこなう必要があります。

ここでは、基本的な口腔ケアの手順や必要な物品の選び方、注意点について解説します。

基本的な口腔ケアの手順

基本的な口腔ケアの手順を、以下の表にまとめました。

番号 | 手順 | 具体的な対応方法 |

|---|---|---|

① | ケア前の準備 | 声かけをして本人にも意識してもらう。利用者の全身状態に合わせて、クッションなどで姿勢を整える。 |

② | 口腔内の観察 | 歯や歯ぐきの状態を確認する。口内炎や出血など、口腔内の異常がないかどうかも重要なので、よく観察する。 |

③ | うがい | 水はコップやストローなどを使って適量を口に含む。義歯のある人は外してからおこなう。うがいができない人は口腔用ウエットティッシュなどで清拭をする。口腔内の感想が気になる場合には、ジェルなどで保湿をしておく。 |

④ | 歯・歯間・歯茎の清掃 | 歯のある人は歯ブラシの使用が基本。ペンを持つように歯ブラシを持ち、1~2本ずつ小刻みに動かす。毛束が開いているものは交換時期なので注意する。デンタルフロスや歯間ブラシも使いながら丁寧に汚れを除去する。 |

⑤ | 舌・粘膜の清掃 | 舌ブラシや柔らかい歯ブラシで優しく舌苔を取る。濡らして軽く絞ったスポンジブラシなどをこまめに洗いながら粘膜を清掃する。歯のない人にもおこなえて、マッサージ効果もある。 |

⑥ | 義歯の手入れ | 水を張った洗面器などの上で義歯専用のブラシで洗う。金具は特に念入りに。乾燥すると変形しやすいので、就寝時などは手入れ後、水の入ったケースで保管する。 |

⑦ | うがい・保湿ケア | うがいで残存物をすべて流し、吐き出す。うがいができない場合には、残存物をウエットティッシュで除去するか吸引する。最後に乾燥対策で口腔内全体に軽くジェルを塗る。 |

口腔ケアに必要な物品と選び方のポイント

必要な物品 | 選び方のポイント |

|---|---|

歯ブラシ | ヘッドが短く磨きやすいもの・やわらかめで毛束の少ないものがオススメ。利用者本人が歯ブラシを握れる場合には、持ち手にハンカチなどを巻いて握りやすく工夫する。 |

歯間ブラシ・デンタルフロス | 歯ブラシだけでは落とせない歯間のケアに。細いもの・柔らかい素材のものから試すなど、利用者の歯間の状態に合わせて使用する。 |

スポンジブラシ | 粘膜清掃や口腔内の保湿剤塗布に最適。先が細くなっているタイプは歯ぐきと頬の間に入れやすくオススメ。 |

舌ブラシ | 舌を傷つけないために、歯ブラシと兼用はしない。シリコンやゴム製がオススメ。 |

義歯用ブラシ | 歯ブラシで磨くと義歯が傷つきやすいため、専用ブラシを準備する。 |

歯みがき剤 | 発砲タイプは口腔内が見えづらくなるため、泡立ちにくいタイプやジェルタイプがよい。 |

口腔内保湿剤 | 口腔内の乾燥対策として使える。ジェルタイプや、手軽なスプレータイプがオススメ。 |

口腔用ウエットティッシュ | うがいが難しい利用者や、口腔マッサージにも使用できる。 |

その他 | 水を口に含みやすいコップやストロー、ベッドでの口腔ケアにはうがいの水を受け止めやすいガーグルベースンが便利。口を開けるのが難しい方にはバイトブロックも。 |

口腔ケア物品は、利用者に適した形状・素材のものを選びましょう。

利用者本人が心地よいと思えるものを使用するのも口腔ケアには必要です。

もし口腔ケア用品にお悩みの場合には、お口の状態に合わせてやさしくケアできる「アサヒの口腔ケアグッズ」がオススメです。手軽に使用でき、利用者だけではなく、介護するスタッフにとってもやさしい商品を取りそろえています。

気になる方は、以下より詳細をご確認ください。

アサヒの口腔ケアグッズはこちら

また、アサヒグループでは介護事業者様向けに口腔内評価アプリ「クチミル」をご提供しています。

「クチミル」は、職員様がスマートフォンで口腔動画と簡単な問診情報を当社に送付いただくだけで、口腔内の豊富な知識をもった専門スタッフによる評価ができるサービスです。

東京科学大学大学院(旧東京医科歯科大学大学院)の松尾浩一郎教授が監修しており、信頼できる情報をもとに作成しているため、安心してお申し込みいただけます。

リリースキャンペーン実施中!

\ 初期導入費用が今だけ「0円」 /

クチミルの公式サイトはこちら

口腔ケアを適切におこなうための注意点

口腔ケアを適切におこなうための注意点を、以下の表にまとめました。

番号 | 注意点 | 具体的な対応方法 |

|---|---|---|

① | 口腔ケアのタイミングを考える | 原則として毎食後が理想。しかし、誤嚥性肺炎のリスクが高い方には、口腔内の細菌を取り除くため食前のケアも効果的。 |

② | できることは本人にやってもらう | 口を開ける・手を動かす動きはリハビリにもつながる。道具の工夫や声かけをして前向きに取り組めるようにうながす。 |

③ | 安全な姿勢を確保する | 座位や半座位の姿勢を取りながらケアをするのが理想的。座位が取れない場合でも上半身を45度ほど上げ、クッションなどで支えて無理のない姿勢をつくる。 |

④ | 無理やり口を開けさせない | 嫌がる場合は無理強いはせず、徐々に取り組んでもらえるようアプローチする。口内炎や傷の不快感で口を開けない場合もあるので、頬や唇のマッサージから始め、口腔内を観察する。 |

⑤ | 口腔内が乾燥していたら保湿する | 清掃前に保湿剤で湿らせるのも大切。唾液の分泌が少ないと自浄作用が働かないため、ケア後にも必ず保湿をおこなう。 |

利用者にとって口腔ケアが苦痛にならないよう、コミュニケーションを大切にしながら声かけをしましょう。

4章:口腔ケアをすすめるための事業所としての取り組み

口腔ケアをすすめるための事業所としての取り組みは以下の3つです。

- スタッフの知識・技術レベルを向上させる

- 口腔連携強化加算を算定する

- 口腔ケアをケアプランへ適切に組み込む

それぞれ説明します。

スタッフの知識・技術レベルを向上させる

事業所として、スタッフの口腔ケアに関する知識と技術レベルを向上させることで、質の高い口腔ケアを提供できます。

歯科医師や歯科衛生士に講師を依頼して定期的な勉強会を実施し、最新の知識や実践的なスキルを習得する機会を積極的につくりましょう。また、経験豊富なスタッフが後輩スタッフに直接指導するOJTも活用すると、専門性とモチベーション向上につながります。

歯科と連携して情報共有の場をつくることにより、事務所全体のスキル向上をめざせます。

口腔連携強化加算を算定する

口腔ケアをすすめるための取り組みとして、口腔連携強化加算の算定が挙げられます。

口腔連携強化加算は、介護事業所が歯科と連携し、利用者の口腔の健康管理をおこなうことを評価する加算です。利用者の居宅での生活を支える訪問サービスや、短期的な入所サービスを提供する事業者が算定対象となります。

加算の概要や算定要件、算定時の注意点については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

口腔ケアをケアプランへ適切に組み込む

質の高い口腔ケアを継続的に提供するためには、ケア内容をケアプランへ適切に組み込むことも重要です。

利用者や家族、介護・看護職がおこなう日常的口腔ケアと、歯科専門職がおこなう専門的口腔ケアをそれぞれ具体的に記載しましょう。ケアプランに組み込むことで、利用者本人の意識向上にもつながります。

ケアプランを基盤としながら、会議での定期的なチェックで進捗を確認し、必要に応じて見直しましょう。

まとめ:介護現場での口腔ケアは歯科と連携しながら適切に行おう

介護現場における口腔ケアは、誤嚥性肺炎の予防や全身疾患の悪化防止など、利用者の健康とQOL向上において重要な役割があります。

歯科医師や歯科衛生士といった歯科専門職と連携しながら、質の高い口腔ケアを実践していきましょう。

アサヒグループでは、介護現場での口腔ケアが専門的で難しいと感じている介護事業者様に向けて、口腔内評価アプリ「クチミル」を提供しています。

「クチミル」は、職員様がスマートフォンで口腔動画と簡単な問診情報を当社に送付いただくだけで、口腔内の豊富な知識をもった専門スタッフによる評価ができるサービスです。

東京科学大学大学院(旧東京医科歯科大学大学院)の松尾浩一郎教授が監修しており、信頼できる情報をもとに作成しているため、安心してお申し込みいただけます。

お問い合わせ・資料請求は無料です。ぜひ、以下よりお問い合わせください。

リリースキャンペーン実施中!

\ 初期導入費用が今だけ「0円」 /

クチミルの公式サイトはこちら

【参考資料】

口腔ケアと摂食・嚥下障害|東京都医師会