介護施設経営における誤嚥性肺炎の危険性と対策|予防事例も紹介

「介護施設の経営において、誤嚥性肺炎が引き起こす影響を知りたい」「予防のためにどう対策していくべきなのか」と不安をかかえている方もいるでしょう。

誤嚥性肺炎は、高齢者にとって命にかかわる危険性が高い病気であり、介護経営にも大きな影響を及ぼしかねません。

安定した施設運営と利用者のQOL(生活の質)向上のために、誤嚥性肺炎のリスクを正しく理解し、予防のために対策していきましょう。

この記事では、介護施設経営における誤嚥性肺炎の危険性や効果的な対策、他施設における誤嚥性肺炎の予防事例についてわかりやすく解説します。

記事を読んで、介護施設における誤嚥性肺炎への対策について知り、経営における不安を1つでも解消しましょう。

「介護施設の経営において、誤嚥性肺炎が引き起こす影響を知りたい」「予防のためにどう対策していくべきなのか」と不安をかかえている方もいるでしょう。

1章:介護経営における誤嚥性肺炎のリスクと法的責任

ここでは、誤嚥性肺炎の基礎知識や介護経営におけるリスクを詳しく解説します。

1-1:誤嚥性肺炎とは

誤嚥性肺炎とは、食べ物や唾液などが誤って気管に入り、それに含まれる細菌が肺に流れることで炎症を起こす病気です。

通常、飲食物は食道へ送られますが、飲み込む力(嚥下機能)が低下すると気管に入りやすくなります。

特に、嚥下機能や体力、免疫力が低下した高齢者や、脳卒中後遺症・パーキンソン病など特定の疾患を持つ方、寝たきりの方は発症しやすい傾向にあります。

1-2:高齢者の誤嚥性肺炎が危険なのはなぜ?

高齢者の誤嚥性肺炎が特に危険なのは、重症化しやすく命に関わるケースが多いからです。

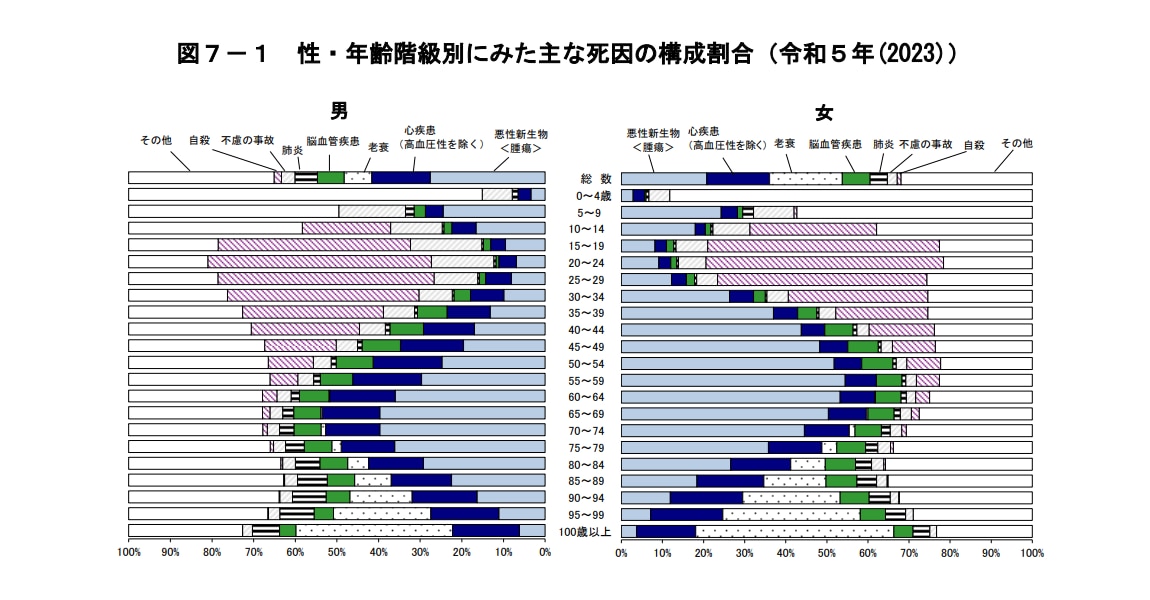

厚生労働省の2023年(令和5年)の人口動態統計によると、誤嚥性肺炎を含む肺炎は高齢者の死因の上位にあがっています。性・年齢階級別にみた主な死因の構成割合の表は以下のとおりです。

引用:令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況|厚生労働省

男女ともに、年齢が上がるにつれて肺炎の割合が高いことからも、誤嚥性肺炎を予防する重要性がわかります。

さらに、肺炎を発症すると回復が遅れたり、他の病気を併発したりするリスクも高まります。

高齢者は唾液の分泌が低下するために自浄作用がうまく働かず、口腔内が乾燥して細菌が繁殖しやすい状態になることも深刻な問題です。口腔内の環境が悪く、細菌が多い状態だと誤嚥性肺炎を再発しやすくなります。

入退院を重ねることでさらに体力を消耗し、生活の質を大きく損なう危険性があるのです。

1-3:誤嚥性肺炎が介護施設に与える影響

誤嚥性肺炎の発生により、利用者の健康だけでなく介護施設の運営にも影響を与えます。

大きな影響として挙げられるのが、入院による施設の稼働率低下や職員の負担増加です。

利用者の入院により空いたベッドは、家族の同意を得てショートステイ(短期入所生活介護)の利用が可能です。しかし、利用できない場合には稼働率が低下してしまいます。

また、入退院の調整、医療機関との連携、家族への説明、さらに空いたベッドを短期入所者で埋める調整など、通常業務に加えて特別な業務が発生するため、職員の負担が増えます。最悪の場合には、職場環境の悪化や職員の離職にもつながりかねません。

さらに、誤嚥性肺炎の発症によって、施設系のサービスだけではなく、居宅系サービスでも影響を受ける可能性があります。たとえば、訪問介護やショートステイなどの在宅介護を支えるサービスでも、突然利用者が入院して長期でサービス提供ができなくなると、明らかな収入低下につながるでしょう。

介護施設としては、日頃から誤嚥性肺炎の予防策を徹底することが求められます。

誤嚥性肺炎と介護施設の稼働率の関連については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

オススメ記事:介護施設の稼働率を左右する誤嚥性肺炎|経営安定につながる予防策を解説

1-4:誤嚥性肺炎の発生・悪化による施設の責任

誤嚥性肺炎の発生により介護施設が受ける影響は、稼働率の低下や職員の負担増加だけではありません。

施設内で誤嚥性肺炎が起こったとき、以下に当てはまる場合、介護施設が法的な責任を問われる可能性も考えられます。

- 肺炎の原因となる誤嚥事故が起こっている

- 施設側が安全配慮義務を怠っている

- 治療費などの損害が発生している

これは、施設が利用者に対して負う「安全配慮義務」に関わるもので、誤嚥事故を防ぐための適切な対策を取っているかということです。

高齢者の誤嚥事故は死亡や重度な後遺症が残ることも多いため、安全配慮義務違反と誤嚥事故における施設の責任が認められた場合には、高額な賠償を支払うこともあり得ます。

介護施設側は、法的リスクを意識し、日頃から誤嚥の予防策を徹底することが求められます。

2章:誤嚥性肺炎の予防に効果的な5つの対策

介護経営における大きなリスクである誤嚥性肺炎は、適切な対策で発生を大幅に減らせます。

利用者の安全を守り、施設の安定運営につなげるには、日々のケアで予防策を意識的に取り入れることが欠かせません。

誤嚥性肺炎の予防に効果的な対策は以下の5つです。

- 口腔ケアを徹底しておこなう

- 口腔機能の評価をおこなう

- 安全な食事環境と介助方法を検討する

- 嚥下機能訓練を積極的におこなう

- 訪問歯科と連携する

それぞれ説明します。

2-1:口腔ケアを徹底しておこなう

誤嚥性肺炎の予防に効果的な対策の1つは、口腔ケアを徹底しておこなうことです。

たとえ誤嚥してしまったとしても、口腔ケアによって口腔内を清潔に保ち細菌数を減らしておけば、肺炎発症リスクを減らせます。

毎食後の歯みがきやうがい、義歯の清掃、舌苔の除去など、利用者に合わせて適切な方法で口腔ケアをおこなうことで、誤嚥性肺炎を予防でき、介護経営のリスクマネジメントにもつながります。

口腔ケアの具体的な手順や使用するケア用品の選び方については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

オススメ記事:【介護現場向け】口腔ケアの具体的な手順・歯科連携の方法を徹底解説

2-2:口腔機能の評価を正しくおこなう

誤嚥性肺炎を効果的に予防するには、利用者の口腔評価を正しくおこない、結果に基づいて適切に対応することが重要です。

正しい口腔評価によって、リスクの高い利用者は歯科につなげ、適切な治療と口腔ケアを受けられます。

施設サービスにおいては、2021年度の介護報酬改定により口腔衛生管理加算を廃止し、口腔衛生管理が基本サービスに組み込まれました。2024年4月より口腔衛生管理が全面的に義務化されたことで、介護・看護職による口腔機能の正しい評価がさらに重要となります。

また、2024年の介護報酬改定において、利用者の居宅での生活を支えるサービスや、短期的な入所サービスを提供する事業者を算定対象とした「口腔連携強化加算」が新設されています。

居宅サービスにおいても、介護・看護スタッフによる適切な口腔評価は今後重要な役割を担っていくでしょう。

アサヒグループでは、介護現場での口腔評価が専門的で難しく、対応する時間が取れないと感じている介護事業者様向けに口腔内評価アプリ「クチミル」をご紹介しています。

「クチミル」なら、スタッフ様がスマートフォンで口腔動画と簡単な問診情報を当社に送付いただくだけで、口腔内の知識に精通した専門スタッフによる評価ができます。

無料でお問い合わせ・資料請求ができますので、興味のある事業者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。

リリースキャンペーン実施中!

\ 初期導入費用が今だけ「0円」 /

口腔連携強化加算の概要や算定要件、口腔評価の項目については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

オススメ記事:【2024年報酬改定で新設】口腔連携強化加算の算定要件と注意点を解説

2-3:安全な食事環境と介助方法を検討する

誤嚥性肺炎の予防には、食事環境と介助方法をそのつど検討しながら取り組むこともよいでしょう。

利用者が食事に集中できる静かな環境を整えたうえで、姿勢はやや前かがみであごを少し引いた状態が理想です。車椅子やベッド上でも、クッションなどで適切な姿勢を保つ工夫をしましょう。

食事介助では、利用者のペースに合わせて量を調節しながら口に運び、飲み込んだことを確認してから次の一口をうながします。

義歯が合わず痛みがある・口腔内の異常がある場合、口腔内に食べ物がたまってしまい、誤嚥につながるケースもあります。利用者の様子に違和感がある場合には、口腔内を確認させてもらうのが安心です。

日々の小さなケアにより、介護施設における誤嚥事故の防止やサービスの質向上につながります。

2-4:嚥下機能訓練を積極的におこなう

誤嚥性肺炎予防には、嚥下機能訓練を積極的におこなうことも効果的です。

嚥下体操や唾液腺マッサージは、口周りや喉の筋肉を鍛えたり、唾液分泌をうながして飲み込む力を高めます。

オススメの嚥下機能訓練を以下の表にまとめました。

体操の種類 | 具体的な方法 |

|---|---|

首・肩のストレッチ | ①力を抜いてリラックス。 ②鼻から大きく息を吸い、息を一度止める。 ③口をすぼめて、ゆっくりと息を吐く。 ④①~③を3回繰り返す。 |

唾液腺マッサージ | ①耳下腺マッサージ:耳下腺に3本程度の指をあて、円を描くようにマッサージする。 ②顎下腺マッサージ:顎下腺を親指でゆっくりと押し込み、離す。 ③舌下腺マッサージ:顎下腺を親指でゆっくりと押し込み、離すのを3回繰り返す。 |

舌の運動・嚥下訓練 | ①唇を閉じ、唇の下側で舌をぐるぐる回す。時計回り→反時計回り。 ②舌を少し前に出し、唇を閉じる。そのまま、つばをゴックンと飲み込む。 |

頬の運動 | ①両頬をふくらます。 ②両頬をへこます。 ③左右交互に頬をふくらます。 ④唇をしっかりと閉じ、上下交互に唇をふくらます。 |

利用者のできる範囲に合わせて、無理なく継続することが大切です。

短時間でできる訓練も多くあるため、食事前やレクリエーションなど施設全体で積極的に取り組んでみましょう。

2-5:訪問歯科と連携する

介護施設において誤嚥性肺炎予防を効果的に進めるには、訪問歯科との連携が不可欠です。

歯科医師や歯科衛生士が施設に訪問し、口腔内のチェック、治療、専門的なクリーニングを行うことで、口腔トラブルを早期発見・治療できます。

歯科専門職からの直接指導や勉強会の実施により、職員のスキルアップにもつながります。

訪問歯科との連携方法については、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はぜひご覧ください。

オススメ記事:【介護現場向け】口腔ケアの具体的な手順・歯科連携の方法を徹底解説

3章:他介護施設における誤嚥性肺炎の予防事例

九州大学大学院の瀧内博也医師をはじめとする研究チームは、介護職員が主体の口腔ケアをおこない、誤嚥性肺炎の予防だけでなく、施設全体の入院日数を大幅に減少させた研究結果を発表しました。

この研究は、特別養護老人ホーム9施設(入居者合計477名)を対象におこなわれています。まず、介護職員全員が口腔ケアに関する講義と実習を受け、その後、全入居者に対してブラッシングとリハビリテーションを組み合わせた口腔ケアを週に2回実施しました。

たとえば、ある施設では、この口腔ケアを1年間実践したところ、肺炎による入院日数が約1/8に激減し、肺炎以外の原因も含めた全体の入院日数も約半分に減少しました。これにより、この施設では年間約655万円の収入増加の効果が試算されています。

別の入居定員70名の施設でも、半年間の実践で同様の効果が確認されています。

研究チームは、この口腔ケアが口腔内の清潔保持だけでなく、栄養状態の改善や免疫力向上につながり、結果として全ての疾患を予防できた可能性があると考察しています。

正しい知識を持った介護職員の継続的な口腔ケアによって、利用者の健康維持や誤嚥性肺炎の予防につながったといえます。介護施設経営の安定化にもかかわる予防事例といえるでしょう。

まとめ:介護経営における誤嚥性肺炎のリスクを理解して収益拡大しよう

誤嚥性肺炎の発生は、施設の稼働率低下や職員の負担増加、法的リスクなど、施設運営においても深刻な影響を与える可能性があります。

しかし、口腔ケアの徹底、口腔評価などの予防策に施設全体で取り組むことで、発生リスクを減らすことが可能です。利用者のQOL向上はもちろん、介護経営の安定化や収益拡大にもつながる可能性があるでしょう。

アサヒグループでは、介護現場での口腔ケアが専門的で難しいと感じている介護事業者様に向けて、口腔内評価アプリ「クチミル」をご紹介しています。

「クチミル」は、職員様がスマートフォンで口腔動画と簡単な問診情報を当社に送付いただくだけで、口腔内の豊富な知識をもった専門スタッフによる評価ができるサービスです。

東京科学大学大学院(旧東京医科歯科大学大学院)の松尾浩一郎教授が監修しており、信頼できる情報をもとに作成しているため、安心してお申し込みいただけます。

お問い合わせ・資料請求は無料です。ぜひ、以下よりお問い合わせください。

リリースキャンペーン実施中!

\ 初期導入費用が今だけ「0円」 /

【参考資料】

介護職員が行う標準化された口腔ケアの入院予防効果および 医療費削減効果の検証 ~口腔ケアの科学的介護への確立に向けて~ 研究報告書|公益社団法人全国老人福祉施設協議会 老施協総研「令和元年度 調査研究助成事業報告書」